【連載ばぁばみちこコラム】第八十九回 重症心身障害児(者)と家族のレスパイトケア

子どもに障害があり医療的ケアが必要であっても一緒に暮らせることは、ご両親にとって子どもの成長を感じ、子どもに愛情を注ぐことができる大きな喜びがあります。

その一方、手を抜くことのできない在宅でのケアや介護は、家族(特に主な担い手であるお母さん)にとって心身ともに大きな負担です。お母さんが安定して子どもに向き合えるためには、お母さんが自分の体をいたわることのできる時間を持つことがとても重要です。

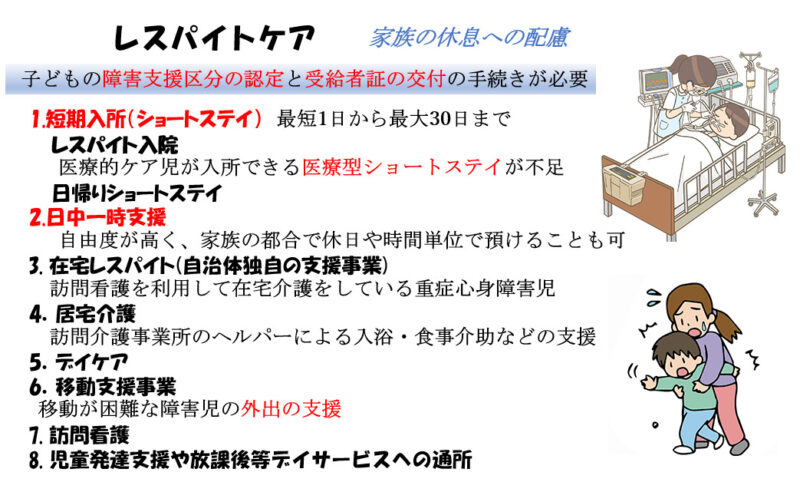

家族のレスパイトケア

(1)レスパイトケアの目的・歴史

レスパイトの語源は、「休息」「息抜き」で、レスパイトケア(respite care)は、障害のある子どもを持ち、自宅で介護や医療的ケアを行っている家族の休息への配慮を意味しています。

わが国のレスパイトケアは、1976年の「在宅重度心身障害児(者)緊急保護事業」が始まりで、最初は介護している家族が病気になった時や、冠婚葬祭などやむを得ない時に利用できる制度でしたが、1989年短期入所と名称が変わり、休養やプライベートな理由での利用もできるようになりました。

お母さんのレスパイトケアのためには、お子さんの障害支援区分の認定と受給者証の交付など社会福祉サービスを受けるための手続きが必要です。

(2)レスパイトケアの種類

- 短期入所(ショートステイ)

子どもが入院してケアを受ける場合には「レスパイト入院」、1日だけの利用の場合は「日帰りショートステイ」とも呼ばれます。

- レスパイト入院

医療型と福祉型の入院施設があり、受けることができるケアや利用できる対象者が異なっています。現在、医療的ケア児が増える中で、家族のレスパイトのためにも、医療的ケアを受けながら短期間入所できる 医療型ショートステイの必要性が高まっています。

- 日帰りショートステイ

子どもを預かってもらえる場所はクリニックや專門の短期入所施設など様々で、預かってもらえる時間も10時〜16時や11時〜15時など施設によって違います。

- レスパイト入院

- 日中一時支援

宿泊を伴わず、数時間単位で子どもを預けることができる「日中一時支援」というサービスがあります。日帰りショートステイと似ていますが、制度としては異なるため、短期入所の受給者証では利用できず、生活支援事業受給者証が必要になります。

- 自治体独自の支援事業としての在宅レスパイト

東京都の複数の区では、自宅で看護師が子どもの見守りを行う在宅レスパイト事業を行っています。対象者は在宅介護をしている重症心身障害児で、訪問看護サービスを利用している家族が対象です。子どもを自宅でみてもらっている間に外出することも可能です。

(3)レスパイトが目的ではないが子どもから離れ、自分の時間が持てるサービス

レスパイトケアが目的ではありませんが、必要な用事がある場合などにサポートしてもらえるサービスもあります。

- 居宅介護

障害児が利用できる障害福祉サービスとして居宅介護があります。訪問介護事業所のヘルパーさんが、入浴・食事介助、通院時の付き添いなどを行ってくれます。また夜間に子どもを見守ってくれるサービスもあります。支援内容は、障害児本人に関わるものに限定されます。なお、訪問介護事業所によって支援できる内容や費用は異なります。

- 移動支援事業

屋外での移動が難しい障害児に対し、外出のための支援を行い地域での自立生活や社会参加を促します。年齢制限はありません。

- 訪問看護

訪問看護が必要な子どもの場合、訪問看護を利用している間に子どもから離れて休息や外出をすることも可能です。

- 児童発達支援や放課後等デイサービスへの通所

児童発達支援や放課後等デイサービスは、子どもの発達を促すための支援ですが、親子分離で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用している場合、親は子どもが専門家にみてもらっている間に自分の時間を持つことができます。

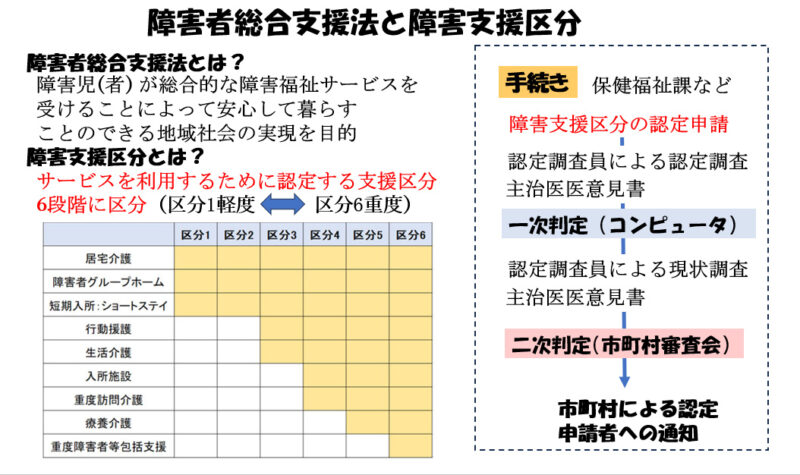

障害者総合支援法と障害福祉サービスを受けるための障害支援区分

障害者総合支援法とは?

障害者や障害児が障害福祉サービスによる給付や地域生活支援事業などの支援を総合的に受けることによって安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的として、2013年(平成25年)に施行、2018年(平成30年)に改正された法律です。

障害支援区分とは?

障害者総合支援法における障害福祉サービスを利用するためには、どの程度の支援が必要なのかの障害支援区分の認定を受けることが必要です。

障害支援区分とは、障害の状態に応じて必要とされる支援の度合いを表す6段階の区分で、利用者への聞き取りによる認定調査と医師の意見書をもとに審査判定が行われ、市町村が認定します。

障害支援区分の認定手続きの流れ

- 市町村の福祉課に障害支援区分の認定の申請を行ないます。

- 市区町村の認定調査員と面接し、聞き取りによる80項目の心身状況の認定調査が行われます。

- 移動や動作等に関連する項目(12項目)身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、意思疎通等に関連する項目(6項目)、行動障害に関連する項目(34項目)特別な医療に関連する項目(12項目)です。

- 認定調査および医師の意見書を基に一次判定(コンピューター判定)

- 二次判定(市町村審査会)

- 一次判定結果、現況調査、医師の意見書などを踏まえ市区町村審査会で二次判定を行います。

- 認定・結果通知 二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。区分1が最も軽度、区分6が重度で、より手厚い支援が必要です。区分によって受けることのできる支援が大まかに決まっています。

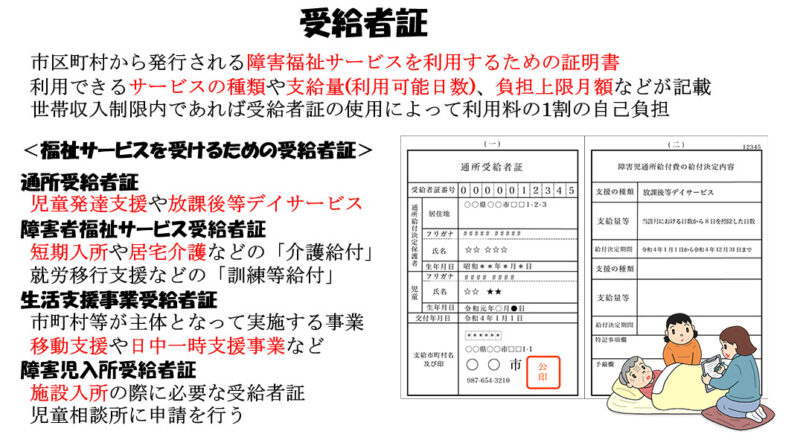

受給者証とは?=市区町村から発行される福祉サービスを利用することができる証明書

自分が利用したいサービスの受給者証を申請して取得することで、様々な福祉サービスを公費負担で利用することができます。受給者証は種類によって申請や取得までの流れが異なる場合があります。受給者証には利用できるサービスの種類や支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されています。世帯収入によってサービスの利用料金に制限がありますが、制限内であれば受給者証を使用することによって利用料の1割の自己負担でサービスを利用することができます。

受給者証と障害者手帳との違いは?

受給者証がサービスを利用するための証明書であるのに対し、障害者手帳は障害があることを証明するものです。

受給者証の種類

受給者証は「福祉サービスを受けるためのもの」と「医療を受けるためのもの」に分けられます。

(1)福祉サービスを受けるためのもの

- 通所受給者証

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する時に使う受給者証です(第七十回コラム 子どもの発達支援と障害福祉サービスを参照下さい)。

- 障害者福祉サービス受給者証

短期入所や居宅介護のような「介護給付」を受ける場合や就労移行支援などの「訓練等給付」を受ける場合に必要な受給者証です。

- 生活支援事業受給者証

地域生活支援事業は障害者や障害児が基本的人権が守られる日常生活や社会生活を送れるように、市町村等が主体となって実施する事業です。移動支援や日中一時支援事業などがあり、これらの支援事業を利用する際に必要な受給者証です。

- 障害児入所受給者証

施設に入所する際に必要な受給者証で、児童相談所と相談し申請を行います。

(2)医療を受けるためのもの

- 障害者医療費受給者証

市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する障害者医療費助成制度を利用する際に必要な受給者証です。障害者手帳などの級数によって利用できるかが変わってきます。

- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証

市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する障害者医療費助成制度を利用する際に必要な受給者証です。障害者手帳などの級数によって利用できるかが変わってきます。

- 小児慢性特定疾患医療受給者証

小児の慢性疾患のうち、国が定めた病気をもつ子どもの医療費の一部を補助する受給者証です。対象者は年齢が18歳までです。

受給者証をもらうには

地域や受給者証の種類によって申請方法が異なる場合があります。市町村の障害福祉課の窓口や児童相談所などに相談します。

医師の意見書や診断内容を踏まえて、支給の決定や支給量を調整する会議が行われ、受給者証が交付されサービスの利用を開始します。

サービスを利用できる上限のことを支給量や支給上限と呼びます。複数の事業所を利用する場合は、全ての事業所の利用日数の合計が支給量となります。最大の支給上限日数は、厚生労働省によって月の日数マイナス8日(原則23日)と定められていますが、障害児の状態により市区町村が必要と判断した場合は、上限日数を超えての利用は可能とされており、個別計画書を見直し再申請したり、利用できる事業所を探したりする必要があります。

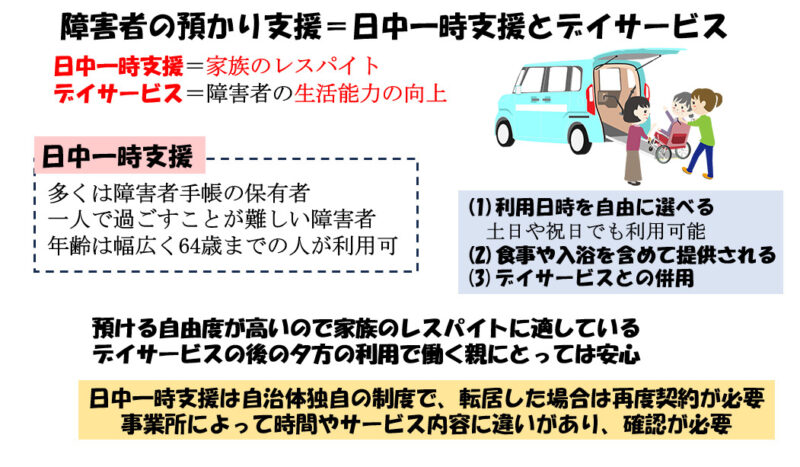

日中一時支援とデイサービス=障害者の預かり支援

障害のある子どもを預かるサービスとして、日中一時支援とデイサービス(成人では生活介護、子どもでは放課後等デイサービス)があります。この2つは似ていますが目的や役割が異なります。

日中一時支援は家族の介護負担を軽減し家族のレスパイトを目的としていますが、デイサービスは障害者の生活能力の向上を目指して提供されるサービスです。

デイサービスは毎日通うことはできますが、日中一時支援を毎日利用することはできず必要な時に依頼します。

日中一時支援

- 利用者の多くは障害者手帳の保有者や一人で過ごすことが難しい障害者が対象

日中一時支援は自治体独自の制度で市区町村によって日中一時支援の対象者は異なります。多くは療育手帳・障害者手帳をもつ人や、短期入所を認められた人が対象です。

年齢は幅広く、1~64歳までの人が利用できます。

- 預かり時間や曜日を自由に選べる

月に利用できる日数は自治体により違いますが、利用時間が自由に選べ、遅くまで障害者を預かってもらうことが可能です。また、土日や祝日であっても日中一時支援は利用できるのが普通で、デイサービスが利用できない日であっても、日中一時支援であれば利用できます。

- 食事や入浴を含めて提供される

日中一時支援では食事が提供されます。また事業所によっては、入浴サービスを提供していることもあります。食事や入浴については実費負担になりますが、その他の障害者向けサービスは1割負担が基本です。

- デイサービスとの併用=夕方のみの日中一時支援の利用

生活介護や放課後等デイサービス利用者は、帰宅時間が決まっており、夕方には帰宅しなければならず、親が働いている場合、子どもの帰宅時間に間に合わないことがあります。

同じ日に日中一時支援と同時併用は可能ですので、デイサービスを利用した後に、家族の都合に合わせ日中一時支援を利用できます。

- 家族のレスパイトのために日中一時支援を利用する

日中一時支援では夜まで障害者の預かりが可能なので、自由度が高く、デイサービスと日中一時支援を併用して、家族のレスパイトケアに利用しやすい支援です。

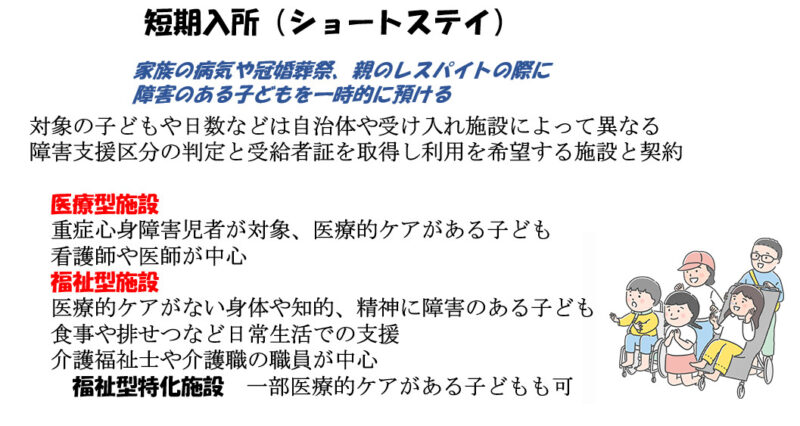

短期入所(ショートステイ)

家族が病気になった時や冠婚葬祭に参加する時だけでなく、親自身の心身のレスパイトのために、障害のある子どもを一時的に預けることを短期入所(ショートステイ)と言います。ショートステイは家族のレスパイトケアに最も大切な福祉支援サービスです。

短期入所の利用にあたってはあらかじめ、障害支援区分を受けた上で、受給者証を取得し利用を希望する施設との契約が必要です。ショートステイを利用する時には障害者手帳は必須ではありませんが、ほとんどの障害者施設で障害者手帳の提示が求められます。

ショートステイを利用できる対象の子どもや日数などは自治体や受け入れ施設によって異なりますが、年間利用日数は、子どもの心身の状態を見極めた上で、特別な場合を除き年間180日を超えないこととされています。

施設は大きく「医療型」の施設と「福祉型」の施設の2つに分かれています。

また、子どもが小さい場合、18歳以上の成人向けではなく、障害児向けの短期入所施設を選ぶのが基本になりますが、一つの施設で成人と子どもの両方が利用している施設もあります。

医療型施設への短期入所

重症心身障害児・者が対象となっており、医療的ケアがある子どもも利用ができます。

「医療型」のため、気管切開や呼吸器、胃瘻などのケアが必要な子どもの看護や医学的管理を行うことができ、看護師や医師が中心になって子ども達をみます。

在宅で医療的ケアを行っているご家族は、休む暇のない緊張したケアを強いられており、医療型施設の不足は時に深刻な問題に発展する可能性があり、今後の拡充が求められています。

福祉型施設への短期入所

医療的ケアのない身体や知的または精神に障害のある子どもが利用します。施設では、食事、排せつ、入浴の介助など、あくまでも日常生活の支援が主で、介護福祉士や介護職の職員が中心に子どものケアにあたります。医療的ケアがある子どもも「福祉型強化」という施設では受け入れが可能なことがあります。

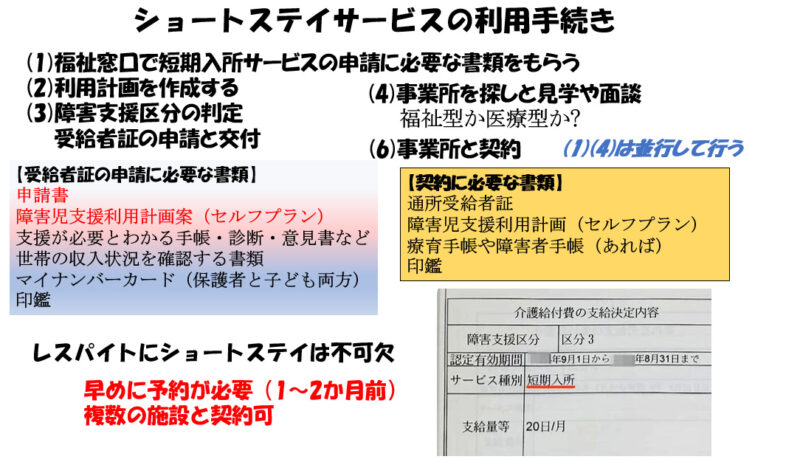

ショートステイ利用までの流れ

短期入所を利用するためには、区分1以上の障害区分認定と障害福祉サービス受給者証の2つがが必要です。受給者証の申請と入所できる施設探しは、相談支援などを利用し同時進行で行うと効率的に行うことができます。

- 市町村の障害福祉課窓口でショートステイサービスを利用するのに必要な書類をもらう

問い合わせの際は「ショートサービスを利用したいこと」「相談支援を利用したいこと」の2点を伝え、必要な手続きや持参する書類を確認します。

「相談支援」では利用計画書を作成したり、施設を探したりする時の相談やサポートを行なってくれます。

- サービス利用計画の作成

受給者証の発行には、利用計画書類を作成し提出する必要があります。自分で「セルフプラン」を作り、提出することも可能ですが、相談支援を利用すると分からないことなどを教えてもらえます。

- 障害支援区分の判定と受給者証の申請

成人では障害者総合支援法に基づいた障害支援区分で6段階に区分されますが、子どものショートステイ利用での区分は、医師の意見書や診断書、親からの聞き取り調査を行って「障害児に係る厚生労働大臣が定める区分」に従って決められます。

申請書類を提出後、支給決定(受給者証の交付)まで1~2か月程度かかる場合があります。

- 支給決定と障害福祉サービス受給者証の受け取り

受給者証の支給日数はサービスを月に利用できる回数で、自治体によって決められます。

- 短期入所をする施設を探し見学を行う

申請と並行して、短期入所を希望する施設を探し見学を行います。

- 施設を決めたら、連絡して利用申込の手続きをする

施設を決めたら利用申込の手続きをします。多くの施設では、初めての短期入所に先立って子どもの診察のために外来受診と家族との面談が行われます。

- 利用にあたって

短期入所は、緊急(急に家族が病気になったなど)の場合を除いて、申し込んですぐの受け入れは難しいことが多く、早めに予約が必要で通常は1~2か月前には予約をします。なお、複数の施設と事前に提携しておくこともできます。

障害を持っている子ども達の多くはショートステイ以外にも放課後等デイサービスなど複数の公的サービスも利用していることが多く、これらの公的サービスを全て含めて所得に応じた利用料の上限額が決められており、上限額以上の負担はありません。

生活保護世帯、市民税非課税世帯は月ごとの利用料の負担はありませんが、市民税課税世帯には上限額が定められています。障害者の場合は市民税所得割16万円未満で9,300円、16万円以上で37,200円、障害児の場合は市民税所得割28万円未満で4,600円、28万円以上で37,200円となっています。その他に食費などの実費負担があります。

さいごに

重症心身障害児(者)を育てている御家族、特にケアの大半を担っているお母さんのレスパイトケアなくしては、在宅での医療は成り立ちません。

重症心身障害児(者)を育てている御家族、特にケアの大半を担っているお母さんのレスパイトケアなくしては、在宅での医療は成り立ちません。

障害を持った子どもを育てることは様々な不便や葛藤があります。お母さんは自分の時間を作って楽しむことが必要です。レスパイトはお母さんへのご褒美です。お母さんの心の安定は子どもへの優しさにつながります。お子さんが受けることができる福祉支援制度をしっかり活用してリフレッシュして下さいね。あなたのお子さんもそれを望んでいると思います。

ではまた。 Byばぁばみちこ