【連載ばぁばみちこコラム】第九十回 子どもの死と看取り、グリーフケア

人は人生で何度か愛する人の死を経験します。親や配偶者、子どもなど。大切な人を亡くした時、私たちは悲嘆と絶望に打ちのめされながら、それでもそれを乗り越えて何とか生きていかなければなりません。特に自分より長く生きるはずだった子どもを失う経験は耐え難い苦しみをもたらします。グリーフとは「悲しみ、悲嘆」のことで、これを癒す援助がグリーフケアです。

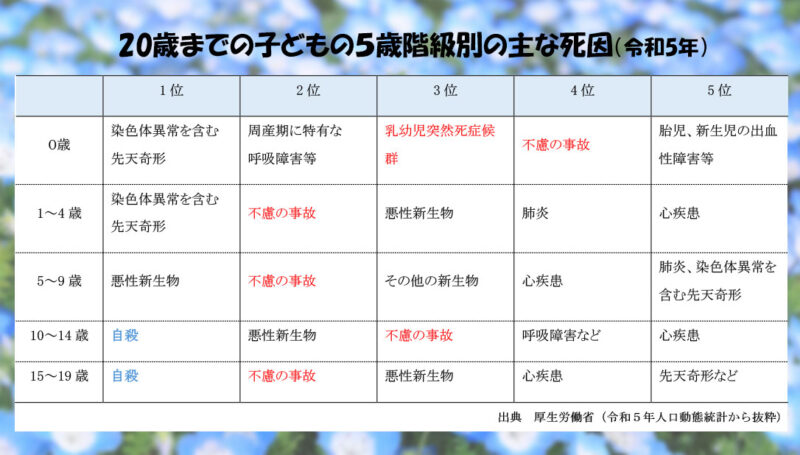

子どもが亡くなる原因

人口動態調査は、我が国の人口動態を把握する上で重要な統計調査です。この調査は戸籍法および死産の届出に関する規定により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象として、毎月実施され、厚生労働省から年間の集計報告がなされています。

この調査では死亡の原因を5歳階級別に分けています。令和5年の20歳までの子どもの死亡原因の報告では、0~4歳までの子どもの死亡原因の1位は染色体異常を含む先天奇形、2位は周産期の問題に関連する呼吸障害で、5~9歳では悪性新生物、10~19歳では自殺が1位となっています。また、2位、3位にはどの年齢階級においても不慮の事故が挙げられています。不慮の事故では0歳時で窒息が最も多く、1~4歳では溺水と窒息が多くを占めており、これらの子どもの命は周りの人の注意で防ぐことができます。

こどもの不慮の事故は屋外より家の中で起こりやすく、小さい子どもは目の届くところでいつも見ておくこと、眠っていて大丈夫と思っても一人にしないなどの注意が必要です(第三回コラム不慮の事故を参照ください)。

また、10~19歳では死亡原因の1位は自殺となっており、今後、子どもたちの心の問題を含め、自殺を防ぐための対策が求められます。

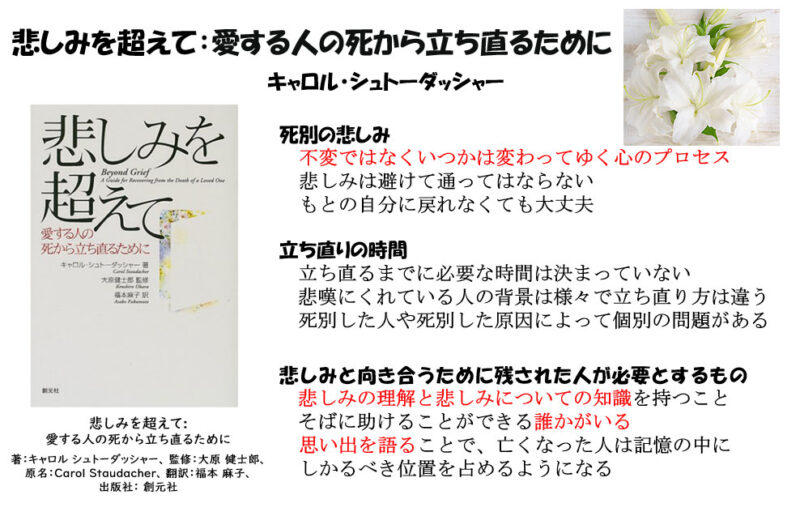

悲しみを超えて: 愛する人の死から立ち直るために キャロル・シュトーダッシャー

「悲しみを超えて: 愛する人の死から立ち直るために」と題する本書は、自らも愛する両親を失った経験を持ち、グリーフコンサルタントであるキャロル・シュトーダッシャーが執筆した本で、私の愛読書の一つです。

本書の中で著者は、悲嘆にくれている人の背景は様々で、その人の社会的状況や家族構成、宗教などによって立ち直り方が同じではなく、誰と死別したのか、亡くなった原因や経過はどのようなものだったのかによって個別の問題があるものの、死別の悲しみはいつまでも続く不変のものではなく、いつかは変わってゆく心のプロセスだと述べています。

その上で、ただ一つだけ立ち直るのに必ず必要なことは「悲しみは避けて通ってはならない」ということで、悲しみと真正面に向き合い、悲しみのど真ん中を通り抜けることが必要であると言うことです。それによって「もとの自分に戻れなくても大丈夫、やっていける」「今までとは違う自分になって新しい一歩を踏み出せる」と言えるようになります。

立ち直るのに必要な時間は人それぞれで、置かれた状況や残された人の性格などによって違っていますが、それぞれの方法で立ち直っていけます。

愛する人を失った人の状況はそれぞれ違っても、残された人に大切なもの変わりません。

悲しみと真正面から向き合うためには悲しみを理解し、悲しみについての知識を持つこと、そして、そばにいる誰かの助けが必要で、自ら亡くなった人のことを言葉にして語るほど、時間の経過とともに亡くなった人は残された人の記憶の中にあるべき位置を占めるようになります。

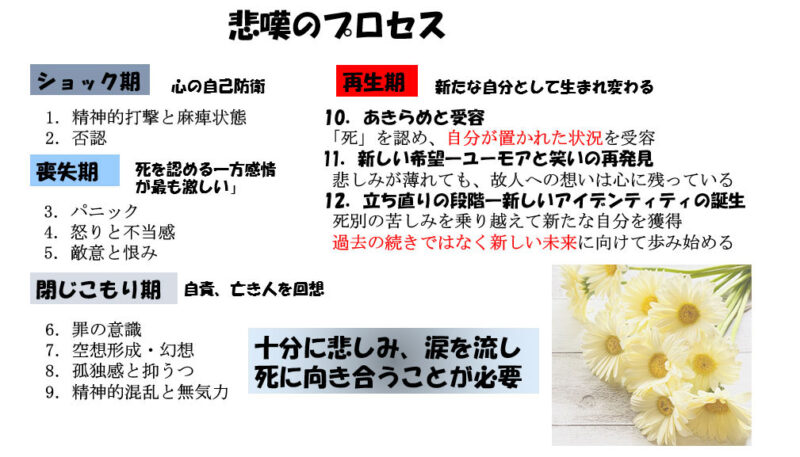

悲嘆のプロセスとは? 悲しみの理解

愛する人を失って嘆き悲しんでいる時には、この悲しみから抜け出すことができるとは想像することができず、二度とこんな悲しみを味わいたくないと感じます。

生きていく中で、苦しみや悲しみを感じる場面はたくさんあり、悲しみは愛情の裏返しです。愛することが人間の証であるように悲しみも人間である限り避けて通ることはできません。

愛する人を亡くした後、残された人は悲嘆のプロセスと呼ばれる一連の感情や反応を経験します。このプロセスは苦悩、恐れ、否認、絶望、悲しみ、怒り、不安、アイデンティティの変化、追慕などの感情で構成されており、個人個人の愛する人を失った状況に違いがあってもこれらの感情は共通しています。

悲嘆から回復へ向かうプロセス 12段階のプロセス(アルフォンス・デーケン)

ドイツの哲学者で、日本の死生学の第一人者であるアルフォンス・デーケンは、独自の視点で悲嘆のプロセスを12段階に分類しており、愛する人を失った人は、心理的、肉体的、行動的反応を伴った混乱の時期を乗り越えてやがて回復の段階へと移っていくと述べています。

ドイツの哲学者で、日本の死生学の第一人者であるアルフォンス・デーケンは、独自の視点で悲嘆のプロセスを12段階に分類しており、愛する人を失った人は、心理的、肉体的、行動的反応を伴った混乱の時期を乗り越えてやがて回復の段階へと移っていくと述べています。

1.精神的打撃と麻痺状態

愛する人を失った直後は物事を理解する機能が一時停止し現実感覚が麻痺します。特に事故や自死で思いがけなく愛する人を失った場合には足元の土台が崩れるような恐怖に近い精神的打撃を感じます。

2.否認

麻痺状態から回復すると「死を受け入れることができない」という気持ちから否認が始まります。特に、突然死や事故死など予期していなかった死の場合はこの傾向が顕著です。死を受け入れない期間が長期間になる場合は悲嘆のプロセスがストップしてしまいます。

3.パニック

死を確信する一方で、否定したい感情と合わさって情緒不安定からパニックを引き起こします。

4.怒りと不当の感情

「なぜ自分達だけが」「どうしてうちの子だけが」という怒りと不当の感情です。

怒りの対象は、神や宗教、世の中の不公平さ、周囲の人々、自分自身など様々です。また、自死の場合は自分が見捨てられたと感じることもあります。

5.敵意と恨み

亡くなった原因が事故の場合、不可抗力であっても敵意や恨みは増幅します。また、病気で亡くなった場合には医療関係者が恨みの対象となりやすい傾向があります。

6.罪の意識

過去の行いを悔やんで自分を責める感情で、子どもを亡くした親は必ずと言っていいほど罪悪感にさいなまれます。先天的な病気の場合はその子どもを産んだことに、事故の場合は防げなかったことに罪の意識を感じます。

7.空想形成・幻想

死を受け入れられず、故人がまだ生きているように振る舞う行動です。「罪意識を軽減したい」という心理から行われることもあります。

8.孤独感と抑うつ

葬儀や告別式が終わり日常に戻ると、その人がいないことの寂しさがこみ上げ、悲しみや抑うつ状態はさらに深くなります。

9.精神的空虚と無気力

愛する人を失った空虚さから、あらゆることに無関心となります。「引きこもり」「対人拒否」「無気力」は、孤立死への危険サインです。

10.あきらめと受容

「死」というつらい現実を明らかにし、自分が置かれた状況を受容して悲しみを乗り越えていこうとする努力を始める段階です。

11.新しい希望―ユーモアと笑いの再発見

悲しみが薄れても、故人への想いは心にしっかりと残っています。笑顔でユーモアを交えて故人の思い出を話すことができるようになった時、悲嘆のプロセスを乗り切ったと言えます。

12.立ち直りの段階―新しいアイデンティティの誕生

愛する人を失う前と同じ自分に戻ることはありません。死別の苦しみを乗り越えて新たな自分を獲得したことで、過去の続きではなく新しい未来に向けて歩み始めます。

悲嘆のプロセスがたどる12段階を乗り越えるまでの過程には個人差があり、必ずしも順序どおりに進むわけではありません。いくつもの段階を飛ばしたり、また前の段階に戻って同じ状態を何度も繰り返したりと混沌とした思いの中でほんの少しずつ長い年月をかけて少しずつ心が軽くなっていきます。そのためには愛する人の死を悼み、一緒に思い出を語り、死を悼むことのできる人がそばにいることが大切です。

時には一人で泣きたいときもあるでしょう。でも、亡くなった人の思い出を語ることができる時が来たら、I’m here with you anytime you want.(必要な時にはいつでもここにいるからね)と寄り添ってくれる人がいることは悲嘆のプロセスを歩む大きな力になれると思います。

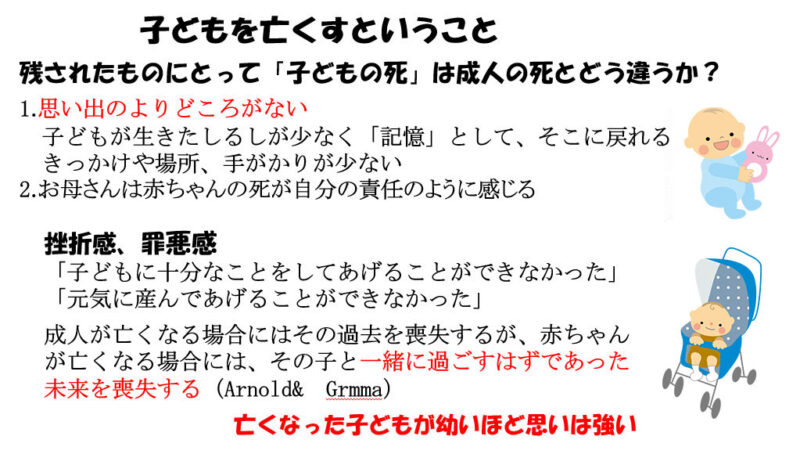

子どもを亡くすということ

わが子をなくすという経験は、おそらく一生の中で、最もショッキングなできごとではないでしょうか?

最初に感じるのは、「何かの間違いだ」という思いだと思います。失った子どもはどんなことをしても、どんな人によっても埋めることはできません。他に子どもが何人いても、新しく赤ちゃんを作ることができても、唯一のその子を失ったと言う痛みを和らげることはできません。

また、お母さんは「子どもに十分なことをしてあげることができなかった」「元気に産んであげることができなかった」と罪悪感を持ってしまいます。

わが子を亡くすということは一人しかいないかけがえのない人間を失うだけではなく、お母さん自身の一部、母さんの身体の一部を失うことに等しく、すべての未来が実現しないまま終わってしまいます。亡くなった子どもの年齢が幼いほど、子どもが生きていたというしるしが少なく「記憶」として、そこに戻れるきっかけや場所、手がかりが少なく喪失感は大きいと言えます。

Arnoldらは「成人が亡くなる場合にはその過去を喪失するが、赤ちゃんが亡くなる場合には、その子と一緒に過ごすはずであった未来を喪失する」と述べています。過去は「生活」であり、未来はそのこと過ごすはずだった「夢」と言い換えてもいいかもしれません。

NICU(新生児集中治療室)で亡くなる赤ちゃんの看取りとグリーフケア

多くの命が育まれている新生児集中治療室で、毎年何名かの赤ちゃんが亡くなっていきます。

NICUに入院してくる赤ちゃんは、小さな未熟児の赤ちゃんや何らかの病気を持った赤ちゃんで、赤ちゃんの中にはおそらく「死」が避けられないであろうと考えられる赤ちゃんもいます。

お母さんが、生まれた直後に赤ちゃんを抱きしめることができて、泣き声を聞くことができていれば生を受けたことを実感でき、赤ちゃんが亡くなってしまってもわが子の死を現実として感じることができます。

しかし、NICUに入院してくる赤ちゃんは、生まれてすぐお母さんと別々に入院することになるため、お母さんは赤ちゃんを身近に感ずることができず、赤ちゃんが生きている証を感じることができません。

また、赤ちゃんが亡くなっていく時、お母さんが赤ちゃんの死を看取ることができなかったり、亡くなった赤ちゃんに会わせてもらえなかったり、赤ちゃんのそばにいて悲しむ時間をともに持てなかった場合、赤ちゃんの死を実感できず、悲しみのプロセスが滞ると言われています。

さらに妊娠中や出産のときに自分が行った一つ一つの行動が思い出され、心の中で罪悪感が大きな位置を占めている限り亡くした赤ちゃんをあきらめきれない思いが残ります。

赤ちゃんの死を看取るということ

家族にとって「死を看取ること」は、その後に続く「グリーフワーク」という長い道のりの【入り口】にすぎません。

「この子は亡くなるまで医療スタッフに大切にしてもらえた。」「短い命でも十分に赤ちゃんを看取ることができた。」という家族の思いは、その後に続く長い悲しみからの癒しに大きな影響を与えます。そして、一緒に赤ちゃんの死を経験する医療スタッフにとっても、「死を大切に看取る」ということは家族同様に癒しにつながります。

看取りとは家族の思いと、亡くなっていく小さな命の日々を一緒に共有共感した医療スタッフとの貴重な時間や育んだ人間関係の意味を問うことと言えます。

生きることを支えるためのケアと看取りのケアは一連のものであり、赤ちゃんと両親が出会い、ともに生きることを支える医療があってこそ良い看取りが可能だといえます。

亡くなっていく赤ちゃんに対して無力感を感じている家族同様、医療スタッフも同時に「無力感、敗北感」を感じます。それでもなおスタッフはご両親のそばに留まり、赤ちゃんの死を一緒に悼むことが大切です。

赤ちゃんとの別れを支えるには

すべての赤ちゃんと両親にとってこうすればベストであるという看取りのガイドラインはなく、ご両親との会話の中から思いをくみとっていくことが必要となります。

兄弟の面会、カンガルーケア、ベビーマッサージ、口腔内の母乳滴下など、NICUに入院している赤ちゃんと家族との触れ合いがたくさん行われるようになってきました。

兄弟の赤ちゃんの死に対する感じ方は、兄弟の性別や年齢、家族が赤ちゃんの状態をどのように説明しているかなどによって様々ですが、絆を育むためには赤ちゃんが元気なうちから兄弟の面会はできるだけ必要です。またカンガルーケアによって肌と肌を密着させることによって生じる「感覚」は、いつまでも記憶として残ります。これらのケアは赤ちゃんの反応に合わせ、あくまでもご両親の意向に沿って行うことが必要です。

また、亡くなった後の沐浴やエンゼルケアをご両親と一緒に行うことは、赤ちゃんを一人の人として尊重することであり、赤ちゃんへの供養ともなります。

これらのケアを医療チームとして行っていくには医師、看護師はもとより、臨床心理士、など多職種の参加が必要です。

医師はそれらの赤ちゃんと家族の苦しみを包み込める存在であることが望まれます。日々の診療の中で、赤ちゃんの状況や処置について十分な説明を行い、後悔のないように、できる選択肢を示し、ご両親が「赤ちゃんに十分なことをしてあげることができた」「十分な治療を受けられた」、すなわち、大切にされたという思いを持ってもらえることが最も大切なことです。

また、死が近づいてきた時にはその事実をきちんと伝えることも医師の役割で、残されたが時間があまりないこと、その時間が大切な「お別れの時」であり「家族が何をしたいか」、「どのように居たいか」ということを聞き、スタッフとともに別れの時を支えていく必要があります。

赤ちゃんを失ったご両親は絶望と混乱を繰り返し、長い時間かかって現実に向き合あっていきます。面会の時によく動いていた、指を握ってくれたことなど赤ちゃんが生きていたことをしっかり実感することが死の受容につながります。 また、しっかり悲しむことが悲しみを癒すことにつながります。また、夫婦が一緒に死に立ち会い、悲しみを共有できることも大切です。

赤ちゃんとの別れからグリーフワークへ

大切な人を亡くした辛さが、少しずつ変化し、亡くなった赤ちゃんとの大切な絆をゆっくりゆっくり育みながら再構築していく、その作業を「グリーフワーク」と言います。この悲しみのプロセスがうまく進むためには、そばにいて思いを語れる人が必要です。

NICUの中で亡くなる赤ちゃんは、未熟なほど社会に認知されておらず、周りの人にとっては赤ちゃんの存在をお母さんと共有することが難しく、赤ちゃんが短い命であればあるほどお母さんは思いを語れる人を持っていません。また 夫との関係で悲しみのペースの違いも見られます。

NICUで医療スタッフは日々の多忙な業務の中で、看取りの後、その子のことを記憶の隅に追いやってしまいます。そして赤ちゃんを失ったお母さんは退院後のグリーフワークの中で、助けや思いやりが最も必要な時にそれを受けられないという状況に置かれてしまい、死による悲しみから癒されていない場合、次の赤ちゃんのマザーリングに悪影響を与えます。

NICUのスタッフは、お母さんにとって赤ちゃんが生きた証を語り合えることのできる相手であり、母親が話す「あの子」に会えた数少ない人間と言えます。 お母さんが「あの子が生きていればね。」と話すことができるのは、「そーね。いくつになったかねえ。最後まで頑張ったよね。」と答えることができるのはNICUのスタッフ、特に、受け持ちの看護師と主治医です。赤ちゃんが生きたことを知っている、認めてくれる人がいる、そして自分のことを気にかけてくれる人が存在しているということが癒しの過程には大切です。

グリーフワークまでの道のりは遠く、悲しみに終わりがなくても、母親が思い出を語ることができる時が来たらいつでも思い出を語ることのできるシステムが必要だと思っています。

グリーフケアに大切なこと

愛する人を失った悲しみは消えることは難しいかもしれませんが、グリーフケアによって癒されることはできます。それぞれのお母さんが赤ちゃんの思いを語ることができるようになるまでには、それぞれのお母さんに必要なだけの時間がかかり、誰かの助けが必要です。

自分の感情を吐き出す

死別の悲しみを乗り越えるためには、十分に悲しみに向き合うことが必要です。しっかり涙を流し、怒りや不安、後悔など素直な感情をありのままに吐き出すことが必要です。

思いっきり泣くことが悲嘆のプロセスを一歩前に進めることにつながります。亡くなった人の名前を叫んでもかまいません。

自分の悲しみを肯定すること

悲しい時はそのままの自分で、無理に元気に振る舞う必要はありません。深い絶望感に苦しんでいることや素直な気持ちを吐き出すことが難しい場合でも、自分の心の中の悲しみを否定する必要はありません。

お別れの儀式を行う

悲嘆のプロセスを通り抜けるためには、葬式や追悼会など、亡くなった人にきちんと別れを告げるための死後の儀式は大切です。特に突然に亡くなった場合は必要です。葬儀は生きている人々が死んだ人と決別するきっかけになり、残された人が感情を表せる公認の場であり、亡くなった人のことを語り合える場です。

残された人のありのままを受け入れ、話に耳を傾ける

残された人の多くは、愛する人の人生の最後の時間の一つ一つを繰り返し確認したいと願っています。その細かな一つ一つが非常に重要で、思い出を語ることによって、愛することが生きていたことを心の中で認めてゆき、やがて愛する人の記憶が確かであると確信できると、その人のイメージは残された人の記憶の中で確かなものになります。

周囲の励ましの言葉や安易なアドバイスはNG

「頑張って」「元気を出して」と励ましの言葉を掛けることは「早く立ち直らないといけない」とプレッシャーになってしまうことがあります。

悲嘆のプロセスからの出口

どういう状態になれば悲嘆のプロセスを通り抜けたといえるのかという明確な判断はできません。だんだんと体力が回復し、新しい役割が回復するなど周りの人間関係や環境が改善されるというように、ポジティブなステップがゆっくり一つずつ重なっていきます。

夜ぐっすりと眠れる、普通に食事ができる、亡くなった人のことを楽に取り乱さず話せる、つらい記憶に悩まされることがない、そして笑える、こうしたことが一つ一つできるようになるごとに、癒されていることを確信していきます。そして一日一日が精一杯だった自分が、これからの人生を自分の未来として考え、その中で喜びを感じられるようになったら、悲嘆と言う長いトンネルの出口はもうすぐです。

さいごに

平成22年の夏、私は愛する母を亡くした。最期は車椅子での移動しかままならず、母の車椅子を押しながら一緒に平和公園を散歩した。小さいころから私達3人の娘をこよなく愛してくれた母であった。

平成22年の夏、私は愛する母を亡くした。最期は車椅子での移動しかままならず、母の車椅子を押しながら一緒に平和公園を散歩した。小さいころから私達3人の娘をこよなく愛してくれた母であった。

今でも夢の中に出てくるのは緑色の車椅子に乗った小さな母の背中である。母の死を経験して初めて、愛する人を亡くすということが、心にとてつもない圧倒的な悲しみをうむのだと感じた。

その悲しみを癒すことができるのは、亡くなった人のことを一緒に語り、悼むことのできる人の存在である。翌年の夏、原爆の日に妹と灯篭流しに行った。母は広島で被爆しており、最期は骨髄でほとんどの細胞が造られなくなっていた。あまり苦しまなかったこと。亡くなるまでずっとそばにいることができ、心の中で多くの思い出を母に語ることができたことがせめてもの救いであった。

わが子を亡くされたお父さんとお母さんの悲しみはけっして消えることがありません。でも、その悲しみは、赤ちゃんと過ごした日々の思い出に支えられています。

それが、たとえ生まれて数日間の命だったとしても、子どもたちはその子を知る人の心の中で生き続けています。

ではまた。 Byばぁばみちこ